Last Updated on 2023年6月5日 by 管理人

川越を散策していると蔵造りの街並みに突然洋館や、洋風建築に出会います。

明治、大正、昭和時代の建物が現役で存在して

不思議ではありますが、街の景観に融合しています。

これも川越を散策する楽しみの一つでもあると言えましょう。

当時の雰囲気をそのままにして、現在も生き続ける建物たちに

あらためて敬意を表したいところです。

その中でも大正、明治時代に名を馳せた有名な建築家である

保岡勝也氏の設計した建物が4棟もあるのです!(現存しているのは3棟)

保岡勝也氏は、東京帝国大学で

辰野金吾(日本銀行本店・東京駅を設計した建築士)に師事。

卒業後、現在の三菱地所に勤務したが、中小住宅に関心を持ち三菱地所を退社。

住宅や数寄屋設計者として活躍しました。

なぜ、有名な建築家が川越の建築物を4棟も引き受けたのか?

理由は、川越の豪商 山崎嘉七との関わりからと言われています。

(山崎氏は老舗和菓子店「亀屋」の五代目当主)

それでは、保岡勝也氏設計の

川越四部作を年代順に説明します。

1915年(大正4年)第一作

「川越貯蓄銀行本店」を設計

(昭和30年代に取り壊されて現存しません)

1918年(大正7年)第二作

保岡の代表作となる「第八十五銀行本店」を設計。

埼玉りそな銀行川越支店として2020年6月19日まで営業を続けました。

埼玉県における国の登録有形文化財登録第1号に認定。

1926年(大正15年)第三作

数寄屋造りの和室が融合された

ホール形式の洋館「山崎家別邸」(現在川越市の所有として現存)を設計。

また、旧山崎家別邸の設計については

当時、五代目嘉七氏が第八十五銀行の副頭取を務めていたこともあり、

保岡勝也の実力を認めた上で自身の別邸設計を依頼したのではないかと考えられます。

1936年(昭和11年)第四作(遺作)

埼玉県で最初のデパートである「山吉デパート」(保刈歯科醫院として現存)を設計。

4部作の最後で保岡の遺作ともなった。

第一作 川越貯蓄銀行

※画像は、川越市立博物館 博物館だより NO58 表紙より

川越貯蓄銀行は明治29年(1896)11月

川越町大字川越888番地(現川越市幸町)に設立された。

発起人は、明治11年に設立された第八十五国立銀行の役員が名を連ねており、

店舗も第八十五国立銀行の一角を使用していました。

そのため国立銀行の信用に支えられて、経営も順調だったと考えられます。

設計は保岡勝也、工事請負者は印藤順造。

工事は大正4年3月に起工となっており、同年8月頃に竣工したと考えられます。

昭和8年の建物は、設計保岡勝也、工事請負者は木田組(木田保造)

工事は昭和8年3月起工、同年10月の竣工で構造は鉄骨鉄筋コンクリート造でした。

残念ながら、建物は昭和30年代に取り壊されてしまったようです。

場所的には、八十五銀行本店の隣であり、

現在の駐車場入り口付近のポケットパーク付近と推測します。

わたしの祖母の話では、大きな洋館が八十五銀行。

隣にあったの箱型のコンクリートの建物が貯蓄銀行だったことを

話していた記憶ありますので追記しておきます。

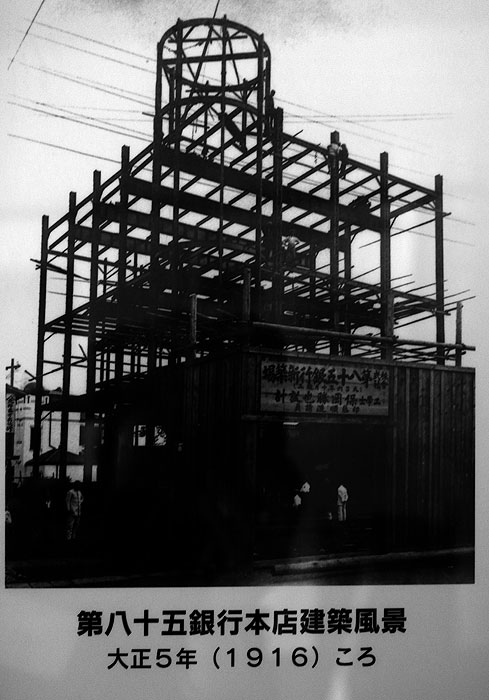

第二作目 旧第八十五銀行本店

仲町交差点から、札の辻方面へ歩いていくと右手に大きな洋館が現れる。

2020年6月19日まで埼玉りそな銀行川越支店として現役で使用されいました。

蔵造りの街並みのなかに3階建ての建物がとても大きく感じます。

塔の先から地上までは27メートルもあるそうです。

建物の歴史は古く最初は 「旧国立八十五銀行 本店」として建てられました。

建てられてから、以来ずっと、今も、銀行の建物であることに驚きます!

外壁の模様もとても可愛らしく、一番街のランドマーク的な存在ですね。

旧国立八十五銀行は、明治11年(1878年)

川越藩の御用商人横田五郎兵衛・黒須喜兵衛らによって設立願いが提出され

八十五番目にできた国立の銀行であり、埼玉県で初めて設立された銀行なのです。

現在の建物は、山崎嘉七(5代目)(川越の老舗和菓子店「亀屋」の五代目当主)が

保岡勝也へ設計の依頼しておよそ2年の歳月をかけて大正7年(1918年)に建設。

旧山崎家別邸に建設風景の写真が

ディスプレーボードにありましたのでデジカメで撮ってきました。

初めて見る画像に驚いています。大正時代の鉄筋建築風景は貴重いえます。

この建物は、耐久、耐火、耐震性に富む鉄骨、鉄ンクリート構造で

当時の最新の建築技術を採り入れたもの。

副産物として、川越職人の建築技術をおおはばに向上させといわれ、

保岡はこれをきっかけとして、旧·国立八十五銀行の一連の支店も設計してるのです。

私の祖母は八十五銀行時代に訪れたことがあったと言っていました。

時代の変遷とともに

旧国立八十五銀行から

→ 埼玉銀行

→ 協和埼玉銀行

→ あさひ銀行

→ 埼玉りそな銀行(2020年6月19日支店業務を終える)

5回も改名しておりますが、長い年月をかけても

銀行として使用され続けていることはまれでしょう。

川越市の版画家、松平静江さんの木版画集 「わたしの川越」に登場。

興味深いコメントがありましたので紹介します。

1980年代に作成されたもので、まだ協和銀行と合併前の時代背景で書かれておりますので

その点を注釈します。建設当時、川越で一番大きな建物であったことをあらためて感じました。

「サイギン川越支店」

蔵造りの並ぶ中央通りを歩いていると、「あら!」といった感じに

全く形式の違う建築物·埼銀川越支店が目に入る。

ポケットパークのベンチに腰かけてながめていると、ガス灯と建物がうまくマッチして、

イタリアの建物をながめているような錯覚に陥る。そんな感じを版画で出したいと思った。

なかなか難しいけれど…。

埼銀にご主人がお勧めの友人に、建物の由来についてきいてみた。

国立八十五銀行として、その当時のお金で十六万円余りをかけて、

大正五年三月から二年をかけ大正七年三月に完成。

ルネッサンス式の県下唯一の大建築で、前庭を広く取り、

立派な門を構えていたそうで、全国でも門のある銀行はめずらしい。

三階はホールになっていて、市民会館のできる前は、

かなり利用されていたとのことでした。(幸町)

※残念ながら内部の見学は行われておりませんので、外観のみ見学が可能です。

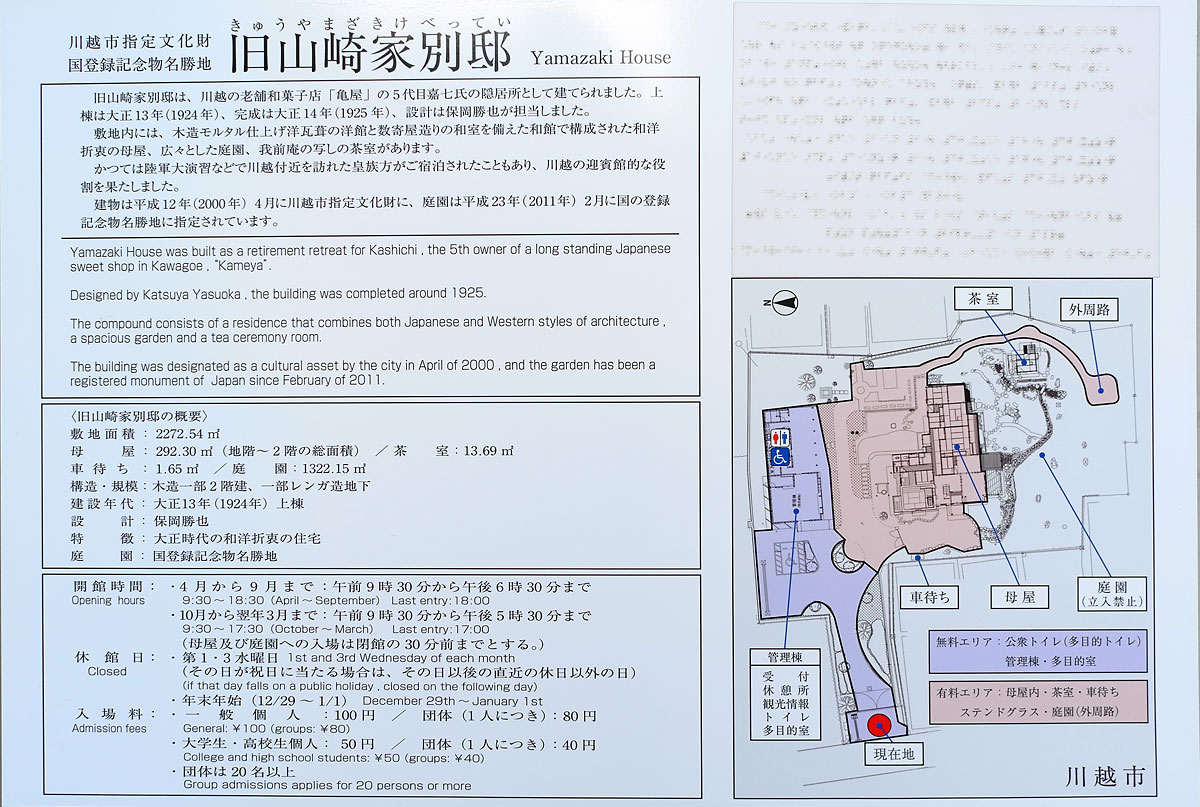

第三作目 旧山崎家別邸

保岡勝也は、大正13年(1924)現在の川越市松江町にある山崎家別邸の設計を手がけました。

場所は、佐久間旅館の裏側。

山崎家五代目計この隠居所として建てられたこの別邸は、1階玄関周辺が洋風。

その奥には数寄屋造りの和室を配置し, 2階にも洋風の寝室と和室を備えるなど和洋館並列型の住宅です。

和洋ともに小住宅の設計をしてきた保岡にとって、実力を最大限発揮した作品とも言えます。

建築もさることながら、庭園とその茶室までも含めて保岡の設計である点が大きな特徴です。

庭園には30種類におよぶ樹木や庭石の配置など、建築家の保岡が直接指示している点が注目されます。

また茶室も、保岡の造詣の深さやこだわりがうかがえます。

山崎家別邸が、近に訪問した皇族たちの迎賓館として使川越付用されたのは、

それにふさわしい場所だったからに違いありません。旧山崎家別邸の建築と庭園は

和洋建築のそれぞれの知識を極めた保岡勝也の住宅における集大成の作品と言われています。

旧山崎家別邸は、平成12年に主屋・茶室・腰掛待合が市指定有形文化財となり、

平成18年に建物部分が市へ寄贈されました。

平成23年2月、庭園が国登録記念物(名勝地)に登録。

旧山崎家別邸の庭園は、和館、洋館の建築とともに、保岡勝也が

設計した茶室を含む和風庭園の事例として価値があると認められ、

「造園文化の発展に寄与しているもの」として

高く評価されています。母屋2階は非公開なのでご注意下さい。

実際に見学すると、懐かしさと和洋折衷の融合であり、時間を忘れてしまいます。

縁側に座って庭を見学すると季節の花や樹木がバランスよく配置されています。

ステンドグラスは一番のお気に入りで

光と明るさがとても優しいです。

是非とも川越散策のメニューに加えてみてください。

見学の案内情報

開館時間

午前9時30分から午後6時30分、入館は午後6時まで(4月から9月)

午前9時30分から午後5時30分、入館は午後5時まで(10月から3月)

休館日

第1・3水曜日(休日の場合、その翌日が休館日)

年末年始(12月29日から1月1日)、臨時休館日

入場料

一般個人100円(20名以上の団体の場合1人あたり80円)

大学生・高校生50円(20名以上の団体の場合1人あたり40円)

中学生以下は無料

※身体障害者手帳、

精神障害者保健福祉手帳又は

療育手帳をご持参の方及び

その介護者(障害者1人に対し1人まで)は無料。

アクセス

西武新宿線「本川越駅」より徒歩15分

JR 川越線・東武東上線「川越駅」より徒歩25分

バスのでお越しの場合、本川越駅または川越駅から東武バス「蔵のまち経由」にお乗りください。

「仲町」停留所下車徒歩5分です。

第四作目 旧山吉(やまちき)デパート

蔵造りの町並みと調和した美しい偉容を見せているこの建物は、

建築家保岡勝也の川越での最後の設計で、遺作とも言われています。

戦前の 「百貨店建築」として貴重な存在です。昭和11年に安藤組の手によって建てられた。

川越での今までの作品と異なり、古典的な様式をモチーフとするもので、

「明治後半期の西欧を基盤とする建築教育を受けた。

保岡氏を語るには欠かせない建物であるといわれています。

「ファサードは道行く人々を意識するせいか、

大柄な装飾模様を壁面に採用しイオニア式柱頭などの構成は

計算され尽くした美が意識されるともいわれています。

空家となって長い年月が過ぎ、

「川越最初の百貨店 山吉デパートの夢の跡」などと言われることもあったようだが、

2006年より2年かけて復元工事を行い、2007年に創業しました。

とてもすばらしい仕上がりになっています。

現在は、保刈成志さんが1階で歯科医院を開業。

2階はイーグルバスの迎賓館になっている。

正面の大きなディスプレイウインド?の上に飾られている

ステンドグラスはおそらく当時のものであろうが、とても美しい。

きっと室内には柔らかい光が入ってくるに違いないと、想像してしまいます。

山吉ビルは地方の 「戦前百貨店建築」としても貴重な存在であり

中町の交差点から眺めるととても大きくて迫力があります。

近くからは、建築物の細かい装飾の緻密さを楽しめるでしょう。

呉服店から百貨店へ

天明年間創業の呉服店山吉(やまきち)が、埼玉県最初の百貨店を開業したのは大正12年である。

四代目を継いだ吉右衛門は、積極的な商法をとることにした。

つまり、大店といわれる伝統的な城下町商人が

お客が来るのをソロバン片手に待つという商いをやめて

「営業の栞」というPR用のパンフレットを作り

番頭たちが走りまわって宣伝にいそしんだという。

遠方顧客の便宜を図り注文品は馬車や自転車で配達した。

部数はどれぐらい刷られたかは不明だが、北は埼玉県小川町あたりから

南は埼玉県朝霞周辺まで得意先があったといいます。

年1回6月に刊行され「嫁入りの支度は山吉で」とこの吉右衛門の商法は見事に的中した。

明治中·後期になると、川越地方でも洋服を着る者が次第に多くなった。

中でも町や村の町村長などが式典や行事に出席する際、

従来の羽織袴から洋服に変わりつつあり、これも時代を感じてします。

山吉デパートについては別の項目でも取り上げたい。

最後に

保岡勝也と川越4部作というテーマで4つの歴史的建物を散策して来ました。

大きくない城下街に保岡勝也が設計した建物が3つも現存しているのは川越だけです。

散策をしながら改めて川越商人のすごさや影響力を感じました。

川越は、江戸、明治、大正、昭和の建物がひしめき合っていると言っても言い過ぎではないでしょう。

紹介したい建物はたくさんありますので時間をかけてご紹介していきます。

※参考文献

川越市立博物館 図録「建築家保岡勝也の軌跡と川越」

わたしの川越 松平静江 木版画集

小江戸川越歴史散歩 広瀬 瑛

旧山崎家別邸 展示ボード