Last Updated on 2023年6月5日 by 管理人

川越・小江戸のシンボル的存在として「時の鐘」があります。鐘楼は現在で5代目、鐘は13代目に当たるそうです。別の名を鐘撞き堂(かねつきどう)とも呼ばれ、ゆるキャラ、「ときもちゃん」のモチーフにもなっています。

時の鐘は今でも現役!

時の鐘は、いまでも「毎日」時間を知らせてくれます。「小江戸」川越散策の際、この音色を楽しんでみましょう。

6時、12時、15時、18時の1日4回1度に6回打つように「自動」でセットされています。

現在の時の鐘は、建立から100年以上経過していますが、明治26年(1893)の「川越大火」で焼失後に復興されたものです。 川越大火とは、当時川越町の3分の1(約1300戸)が焼失するほど広範囲な火災でした。

焼失した時の鐘は翌、明治27年(1894)に復興事業として住民から寄付を募り、「川越商人」や川越出身の実業家が中心となり完成しました。

建設時の素敵なエピソードが残ってますので紹介しましょう。

鐘楼の4本柱(杉の木)は、川越市大町(現在の霞が関)から切り出されたものが3本。残りの1本は名栗(埼玉県飯能市)で伐採。運搬は入間川を筏(いかだ)で引いて運んだそうです。今でいう、西川材です。

直径が40センチ、長さが16メートルある丸太は運ぶ際、曲がり角を通過できないことも多く「人力」で柱を立てながら運んだといわれています。肝心の「鐘」は、重さが約700kg。職人さんたちが「600本」の足場を組み建屋の最上部まで手作業で吊り上げた。

時の鐘の高さは、15.9mです。比較対象としては、鎌倉・長谷の大仏(約12.4m)、善光寺の仁王様(約5m)、奈良の大仏(約15m)が挙げられます。近くから見上げて眺めると、なかなかの迫力を感じます。

時の鐘の見どころ

現在、時の鐘の内部は非公開です。

建屋の仕組みは、三層構造に設けた床を狭い階段で繋ぎ、最も狭い階段を登ると鐘のある最上部へ行けるようです。昇降に時間がかかるため、自動打撞機になったとされています。

鐘を打つ、撞き木の位置がどのように決められたかは不明ですが、最上部までの階段を登ると南東の角に上がってくることになり、その反対側(北側)に付けられたと考えられます。

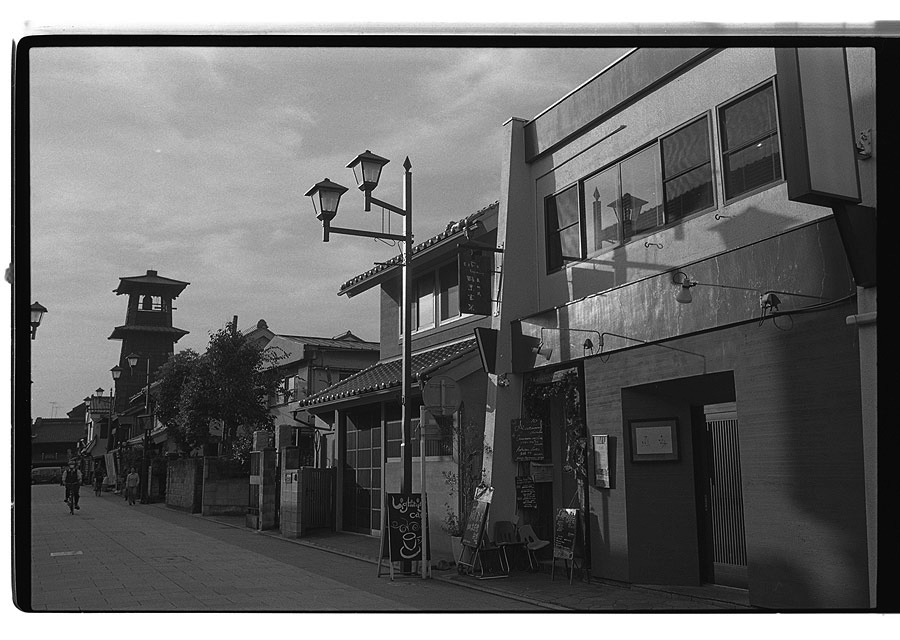

一番街の蔵造りの建物ととてもマッチしていてそれぞれに景色を楽しめます。個人的には蔵造り資料館から見る時の鐘が素晴らしいです。

川越巡りを繰り返すたびにあらゆる角度、角度から発見できます。

写真がお好きな方は、是非ともチャレンジする価値がありそうです。川越の町並みは、季節によって空気感も変わり、発見も多いと感じます。

「時の鐘」をくぐると小さな薬師寺があるのですが、神社の境内にある表札には「当神社は、以前端光山医王院常蓮寺という寺であったが、明治維新後薬師神社となった」「五穀豊穣家運隆昌,特に病気平癒のご利益あり、眼病には著しい効果がある」旨の表記があります。「め」と描かれた絵馬が置かれていてご存知の方もおいでかと思います。

江戸時代、幾度の大火によって消失し、再建を果たした時の鐘ですが

現在の建屋は明治大火より再建されたものだそうで、100年以上の歴史を持ち、驚くべきものです。また、また、この100年の間に消防や街並みの再建の技術が飛躍的に向上したといえます。

現在の自動鍾打機については、昭和50年に文化財保護協会から寄付されたもので、この機械を考えだしたのは神戸の住職で時間通りに金を撞くのが大変だったそうで自分の寺のために制作。作った当時は鐘が鳴りだして止まらなかったりしたこともあったそうです。

江戸時代 「川越」 は大火を幾度も経験する

江戸時代の形をほとんどそのまま残している「時の鐘」の創建については、「川越素麺」によると、寛永年間(1624~44)に川越城主酒井讃岐守忠勝が建てたといわれているこれが大火で焼失したため、承応二年(1653)時の城主松平信綱が鋳物師椎名兵庫に命じて破損した「時の鐘」を鋳直させたという。

しかしこの鐘は音色が悪かったため、宝永元年(1704)秋元喬知が甲州谷村から川越に着任すると、谷村から銅鐘を運び、これを使用した。この鐘の音色はよく、時には七里、八里先まで聞こえたと伝えられている。鐘楼を建てた場所について「川越素麺」は「段々繁華におよび、段々新地、屋敷地建続き、南へ長くいくとも、全体此処川越の中央にして、四方への釣合甲乙なし」と記し、移転のなかったことを力説している。

この場所は古くは天台宗常蓮寺の境内であり、町名を多賀町と称した。すなわち桶大工の職人町で、川越十カ町の中心にあったため、ここで鐘を鳴らすと町の東西南北に均等に鳴り響き、都合がよかったという工夫が凝らされています。

大和さま法華の寺に借りができ (半)はつけども金(鐘)は返さず

という落首があり、これは、松平大和守直恒が鐘が破損した時に行伝寺の鐘を借りて

“時の鐘” を撞いたことから広まったもの。ところでこの「時の鐘」は、川越大火の翌年、川越の鋳物師矢沢四郎衛門が旧幕藩時代の鐘を忠実、精密に模したもので、鐘楼もまた江戸時代そのままの造りになっている。見物客も一目見るなり、江戸の街に迷い込んだ思いがするくらいオリジナル度が高いそうです。

しかし、鐘の音が4里から、八里先まで鐘の音が聞こえたとありますが、1里を4キロと計算して16㎞~32㎞となり自動車や、工場などの騒音がない時代にはこのくらいは鐘の音が響いたんですかね。ちょっと想像が出来ないですが、当時の川越やその周辺の暮らしがどのようなものだったのか非常に気になってきます。さらに参考文献を探してみたいとおもいます。

川越素麺(かわごえそうめん)は大正時代に書かれた川越紹介の書籍になります。

国立国会図書館デジタルコレクションにて閲覧および、PDFにダウンロードすることが出来ます。

戦争の危機を乗り越えて

太平洋戦争の時、「時の鐘」は川越大火の翌年再鋳したもので、比較的新しいものだったことから、当然供出されるはずだったのだが免れたそうです。

それには次のような経緯があります。戦時中、金や銀、銅、鉄、アルミなどの戦争に必要な資源が不足していたため、軍部は一般家庭や民間の道具や品物を供出させて補充しようとしました。川越は「北の鎌倉」とも呼ばれるほど寺が多く、その中には梵鐘も存在していました。当時の時代背景もあり、これらの梵鐘も供出の対象とされました。しかし、梵鐘は一度鋳潰してしまうと簡単には再鋳造できず、中には文化遺産に指定されているものもありました。

そこで、調査の結果、川越の城下町を象徴する由緒ある古い梵鐘だけは残すことになりました。喜多院にある正安二年(1300)の「飯食い鐘」や、元禄十五年(1702)に川越城主柳沢吉保によって改鋳された鐘、養寿院にある文応元年(1260)に河越重経の銘文が刻まれた鐘、蓮馨寺の川越城主柳沢吉保の家臣曽根権太夫の銘文がある元禄八年の鐘、広済寺の明和元年(1764)の鐘、古谷上実相院の防火警報として使用された享保十二年(1727)の鐘の6つだけが残され、他はすべて供出されることになりました。

これらの梵鐘は川越の中心に位置し、シンボル的な存在として残されています。

管理する市の担当者や旧多賀町の人たちは、「この鐘をなんとか残そう」と思案にくれ、明治二十七年に鐘と鐘楼を作った時の書類をみていると、その費用の一部に明治天皇からの下賜金が含まれていることが分かった。大火のことが報道されると、宮中では片岡侍従を川越へ派遣して町の惨状を視察し、御内幣金のうちから千五百円(当時)を下賜したという記録が残っていたそうです。

当時の記録には、

「壱千五百円御下賜金ハ半額ハ罹災者一般へ戸別平等ニ配当シ、半額ハ罹災者戸数之多寡二依リ各区二対シ処分セシムルコト」とあり、各戸平等に分配されたものである。

「良いことに気がついた、こうすれば供出は免れるかもしれない」とアイデアが閃いた。つまり、「この鐘にはおそれ多くも明治大帝の御内幣金が使用されています」と言える。「鐘を鋳潰することは、大帝の御意志をも鋳潰することになります」と言われては、たとえ軍部といえども手が出せない。「時の鐘」は供出されず無事、残ったのである。

また、17メートル近くもある鐘楼から、重い鐘を降ろすのには足場をガッチリ組まなければならない。当時、それだけの材料は集まらなかった。作業する若い職人(鳶)が戦争での出征や徴用のため、人数もそろわなかったのです。軍部では、供出させるのを「あきらめた」説もあり、免れたおかげで当時のまま素晴らしい音色を現代へ継承されたことは、先人たちの勇気に感謝したいところです。

時の鐘の 「市の神」

江戸時代には「市の神」として栄え ”市場神″ともいわれた。

川越市に関して、「三芳野名勝図会」には次のように記されています。「川越の市は、毎月9日、26日、29日に開催されます。川越の市は元亀天正(1570〜1591)の頃から存在しており、市が9日に定められたのは正保慶安(1644〜1651)の時期とされています。市は本町、北町、高沢町、南町、江戸町の順に行われ、連雀(れんじゃく)の店はかつて加茂下氏から引き継がれ、見せ賃も加茂下氏に納められました。」とのことです。また、「川越いち時にんにく市で九さいかな」とも歌われたにんにくなども取引されていたようです。「時の鐘」の右手には、生醤油の香りが漂う焼だんご屋や、和菓子の老舗である「福呂屋」があり、川越の小江戸の素朴な味を楽しむことができます。

「時の鐘」の鐘撞堂の奥には薬師堂があり、目の小絵馬が数多く奉納されている。目の病に霊験あらたかだと聞く。目の疲れや病気に悩んだら、奥の薬師寺へ行くのもおすすめします。ここから見るときの鐘も中々良いものですよ。

川越の時を刻む生き証人

時の鐘の歴史を調べると、災害と再建を繰り返して現在に至っていることが分かりました。現代では時計やスマホで時間を知ることが当たり前ですが、時を刻み周知する重要性を感じます。現在の慌ただしい生活と比べると、当時はのどかな時代だったのかなと思います。

川越散策では、時の鐘は外せない名所です。様々なアングルから写真を撮る人や、友達と記念写真を時の鐘の前で撮る人々がいます。お団子を食べながら散策する人々を見ると、私も嬉しくなります。

大袈裟かもしれませんが、川越の町並みは江戸の雰囲気を感じさせ、郷愁を誘うのではないでしょうか。同じ通りにはお団子屋さんやいも恋の菓匠右門 時の鐘店があります。少し歩いたところにはオーガニックメニューで有名なライトニングカフェもあります。どのお店も素晴らしく、川越散策を楽しむためのプラスになると思いますので、ぜひ立ち寄ってみてください。

まだまだ詳細は分からない部分もありますが、今後もこの記事を更新していこうと思います。もし「川越素麺」について分かりやすく解説されている情報をお持ちの方がいらっしゃれば、フォームからお知らせいただけると非常に助かります。

※参考文献:

小江戸川越歴史散歩 広瀬 瑛

小江戸川越検定認定問題集

小江戸ものがたり第六号(川越むかし工房)